他山之石,可以雕玉。2025年11月1日晚19点30分,教育科学学院第二期“惠读慧研”读书会如期在线上腾讯会议举行。惠州学院教育硕士及研究生导师,小学教育专业、学前教育专业卓越班同学参加了读书会活动。

本次读书会围绕中华国学经典《礼记》中的《学记》开展研读分享。《学记》成书于战国至西汉时期,是中国最早系统论述教育理论的文献,收录于《礼记》。它作为中华国学经典《礼记》的重要篇章,深刻阐述了教育之道与为学之方,对文化传承具有不可替代的价值。

《礼记·学记》简介

《学记》强调“玉不琢,不成器”,读书如同雕琢玉石,对个人成长至关重要。通过经典学习,可培养道德修养、思维深度与处世智慧,使人明辨是非、涵养心性。书中“教学相长”的理念更启示我们:读书不仅是知识的积累,更是自我反思与提升的过程。持之以恒的阅读能塑造人格、开阔视野,帮助个体在纷繁世界中保持定力,实现从“知”到“行”的跨越,最终达成内外兼修的成长。

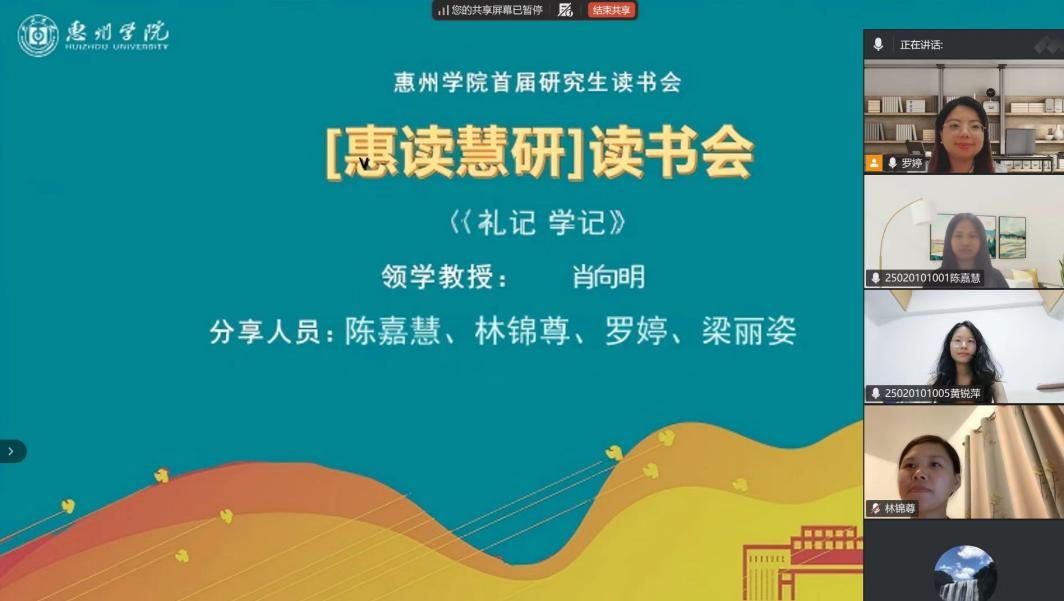

分享交流

梁丽姿同学从何为善学,如何教和善学的保障这三个维度去分析《学记》中所提到的教学方法和教学原则。先从学生的角度提出善学的内涵,再分析善学的意义接着阐述如何去学。再从教师的角度去分析教育当中该如何合理地运用教学方法和教学原则。最后是从国家的角度进行分析,国家要为善学者创造良好的硬件和制度保障。

林锦尊同学分享“教学相长”,强调师生互动共进。教师通过教学实践不断反思,提升专业能力;学生在提问与反馈中深化理解,激发教师灵感。这种双向促进关系形成“教因学而精,学因教而深”的良性循环。教育不仅是知识传递,更是师生共同成长的过程,体现了中国古代教育智慧中动态平衡的哲学思想。

罗婷同学提出《礼记·学记》作为一部经典的教育专著,其思想对当代教育管理的重要启示。“教学相长”揭示了教与学的辩证关系,推动教育管理者与教师在互动中共同成长;“豫时孙摩”四个原则构建了完整的教育方法论体系,强调预防性干预、把握关键时机、循序渐进和观摩互学。这些理念在现代职教场景中,通过诊断性评估、差异化教学和教研机制创新得以实践,体现了从“控制”到“成就”的管理哲学转变。《学记》提醒我们,教育本质是尊重规律的深耕,最高管理境界在于通过机制设计实现“师逸而功倍”,让教育回归育人本真。

陈嘉慧同学在初读《学记》时,更多是从教育规律的角度理解其中的内容。然而,当再次研读,她才逐渐意识到,这部经典著作同样蕴含着深刻的管理智慧。在数字时代背景下,学生获取知识的渠道日益多元,教师不再是知识的唯一来源,传统意义上的教师权威也在逐渐“祛魅”。面对这一现实,教师必须清醒认识到职业危机,主动打破固有的教学惯习,实现从知识传授者到学习引导者与教学管理者的角色转型。在此过程中,教师应通逐步激发和培养学生的自我管理能力,并引导他们将这种能力迁移至自主管理课堂的实践中,从而实现教与学的共同成长。

教师点评

肖向明教授首先肯定了四位学员的分享能紧扣《学记》核心,能结合自身经历与现代场景解读经典,做到了“古为今用”,体现了对国学智慧的深刻领悟。其次他提出读书要做到善读,并向我们提出了要辩证地看待古典,意识到古今差别。最后,肖教授提出期许,希望我们能践行至善、至美、至真,真正做到知行合一。

通过本次分享,全体参与者深化了对《学记》教育思想的理解,搭建了“学—思—分享—共进”的交流平台,进一步激发了对中华国学经典的学习热情,达成了“以经典润心,以智慧赋能”的分享目标。

(供稿:林锦尊 黄锐萍 审稿:尹姣容 谢桂新)

审核:谢伟强 发布:张 玲